|

||

|

||

| 一週間くらい水につけておいて置いたら、赤くなってきました。→ |  |

|

| ただ、ミニトマトが一定以上の状態なっていないと追熟せず、硬くてすっぱいだけのミニトマトになってしまうので、食べるのは諦めたほうがいいかもしれません。 | ||

|

|

|

|

白く小さい虫で、葉の裏にいて株を触るといっせいにふわふわと飛び回ります。室内や屋根のかかった所に置くと発生しやすい傾向があります。大発生すると、すす病を併発して、株の成長に大きな悪影響を与えます。主に、葉の裏に寄生し、葉から養分を吸って生きています。成虫、幼虫、卵全てが葉の裏にいる事が多いです。葉の裏にいるのは、水に若干弱いからです。 ※面散布の際に、葉の裏にも散布してあげると、さなぎから羽化するのをある程度防げる効果があります。 |

![]()

ほぼ枝だけになれば、その枝には、コナジラミはいなくなりますが、ほかの植物に移ってしまうかもしれません。

|

石鹸水を散布し、30分ほど放置します。石鹸の成分が凝固し、コナジラミが息できなくなり、成虫に限り、駆除をする事が出来ます。同時に、植物も息が出来なくなるので、30分放置後は、必ず水で洗い流します。石鹸水での駆除の場合は、頻度を多く散布した方が良いようです。 |

|

虫が黄色に引き寄せられるという習性があるので、効果があるようですが、成虫にしか効果はないようです。 |

|

|

|

|

|

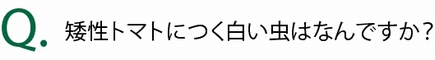

スイスチャードの茎や葉脈の色ですが、紫に近い赤のものから、赤、オレンジ、黄、そして白・・・と何種類もあります。 |

|

|

|

|

スイスチャードには、ベタレインという黄色~赤、赤紫までを構成する色素が含まれています。 ベータシアニンの方が多いと、茎・葉脈の色が赤色が強くなり、ベータキサンチンが多いと、オレンジや黄色になります。また、両方ともが少ないと、白色になります。 | |

|

ベタレインはマツバギク・ビート・サボテンなどの中心目(ツルナ科・ヒユ科・スベリヒユ科・ツルムラサキ科・サボテン科・アカザ科・オシロイバナ科など)にだけしかない色素です。 |

|

|

|

|

|

|

花が多く残っている穂はまだ実があまり入っていません。 逆に、花が完全に落ちた穂は種が固くなっていて、種の殻が硬くなってしまい、食用には向きません。 まだ花が咲き残っている穂紫蘇は、天ぷらにしても軸まで柔らかく食べることが出来ます。 |

|

■収穫に適したシソの穂 |

|

|

||

| スーパーで売っているものに比べて、栽培しているシソは、硬くてゴワゴワしていて、香りもあまりよくないように感じました。 | ||

|

||

|

水のやり方が少ないときや、日があたり過ぎると、葉が硬くなってしまうことがあります。 夏であれば、明るい日陰(直射日光は極力当たらない場所)で水をたくさんあげると、大きくてやわらかく、黄緑色の葉を出します。 | ||

|

|

|

|

|

南米原産のとうがらしは、それぞれの土地の気候風土に順応して辛いものから甘いものまで様々な品種が生まれました。 甘味種にピーマンやパプリカがあり、辛いのにハバネロがあります。 |

|

|

赤ピーマンや黄色ピーマンは、青ピーマンが熟したものです。赤くなると甘味も増し、ビタミンCも多くなります。 パプリカは肉厚の大型種で、赤色のほかに緑、黄色、茶色などのカラフルな色があります。パプリカもピーマンと同じく、品種と熟度によって色が決まります。 | |